●信仰なき者の祈り

ここに居を定めてから、それが宗教行事であったとしても、習俗的な行事であったとしても、地域社会に溶け込もうと思っている。何の衒いもなく、ここに住み続ける人々と同じ空気を同じ呼吸の仕方で吸い込もうと思っている。願い事があれば、山に向かう。今、雪を頂いて粉砂糖を振りかけたような有明山はいつも頭をわずかに右に傾けて私の願いに耳を傾けてくれる。そんな気がする。新年の始めに祈ったことはただ一つ。きわめて個人的なことで、ここに書くようなことではない。

今年も年賀状は書かないので(そう言い続けて長いので最近はダイレクトメール風のものしか来なくなりつつあるが)、ここを読まれていて年賀状をくださった方には、この場を借りて「あけましておめでとうございます」を申し上げます。

●三九郎

1 松本盆地の別名。また、松本盆地うち、梓川以北の地方名。

2 長野県中部、松本盆地にある市。西部は中部山岳国立公園の山岳地帯、東部は「安曇野」と呼ばれる平坦な複合扇状地。湧水を利用したワサビ栽培で知られる。常念岳、槍ヶ岳などへの登山口。

とある。

このあたりでは、正月の松飾りや、去年のダルマ、書き初めなどを焼く「どんど焼き」を「三九郎」と呼ぶ(これは残念ながら大辞林には出ていない)。三九郎と呼ばれる由来には 数説あり、定説はない。「凶作・重税・疾病の三つの苦労=三九郎とする説」というのが私的には好きだ。

朝からご神木になる松の木を山に入って伐りだし、さらにご神木を支えるやぐらを組むための竹も伐りだしてくる。村の人々と一緒になって(というか、住民票は移動してあるから私も村人なのだが)伐りだしてきた竹を適当な長さに切って、3本組み合わせてやぐらを組んでいく。これがなかなか難しく、結局は村の大老が組み直して立派なやぐらが組まれた。そこへ、ご神木の松の木の枝を適当に払い、上のほうの枝に大きなダルマを刺していく。そして、ご神木にかけた縄を三方から引っぱって、やぐらの真ん中に立て、燃やす松飾りなどを組んだやぐらの中に入れていき、点火。

生の木や竹が容易に燃えると思っていなかったのが、あまりにも勢いよく燃え、竹が爆ぜて大きな音がこだまする。爆竹というのはこのことかと初めて知る。写真よりもビデオの方が絶対にこの臨場感を伝えられるのだが… そして、激しく燃え上がる炎の柱がきりきりに冷えた周囲の空気を動かしてそれまで無風だった広場に激しい風が立った。

最後に、燃え落ちた三九郎の残り火で子どもたちが「まゆだま」を焼いて食べる。無病息災を念じるこの食べ物をFERMATAも一つもらって焼いて食べた。冬の風物詩を思う存分味わうには、自分も一緒になって主体的に参加しなくちゃだめだということをこの歳になって知った。

●一人で山へ

金曜の夜は気温が妙に高く、高速で車の窓を少し開けても吹き込んで来る風が冷たくない。小淵沢ICで下り、八ヶ岳周回道路を走り、途中から林道に入る。そこはもう別世界で、雪が20cmくらい積もっている。車から降りて前輪をロックして、4駆にする、それでも幾重にも重なった雪の層を書き散らすと下の凍結した部分が出てきて車は制動を失う。急坂で何度も登れずに難渋をしながらも山の家に着く。ストーブはすぐに付いた。

ここには私の好きなモノたちが私を待っている。心地よいベッド、気の休まるストーブの火、体を伸ばして入れる風呂、好きな音楽、好きな椅子… 何より好きな空気。 隣のロッキングにFERMATAがいないだけ。ゆっくりと本を読み、遅くまで飲んでいたが、翌朝は朝日が昇るころに目が覚めた。カーテンを開けると、オレンジ色の太陽が昇っていくのが見えた。富士が青く、林の隙間に見えている。それでも、だんだん気が急いてきて、あまり長居はしておれず、昼過ぎに水抜きをして、ざっと片づけて、山を出発。夜に難渋した雪道は帰りはもっと難渋し、途中で歩いて家に戻り、地下の倉庫からスコップを持って車に戻った。何度もバックしたり、駆け上ったりを繰り返し、いくつかの難所を越えて、やっと八ヶ岳の周回道路に出た。このあたりに来ると除雪がされていて、4駆を解除して走る。

●家に帰りたい

腹が減った。買い物に行く気が起こらない。窓の外を見ると東の峰峰が日を浴びて輝いている。安曇野の盆地も明るく輝いている。せっかくの休みなのに一番いろんなことが出来る時間帯を眠りに奪われてしまった。 このあたりの人々は今年は暖冬で暖かい、という。私には十分厳冬なのだが。今月はゆっくり東京に戻る暇がない。当然山へ行っている暇もない。疲れて、外食をしに行く気も、何か作る気もしないから、そこらにある適当なものを適当にみつくろって空腹を満たそう。そうこうしているうちに窓の外は薄暗くなり、盆地に明かりがともりだした。

今夜はふだん腰を据えて読めない本を読み、ノートをとろう。ときおり、家族の写真や犬猫たちの写真を眺める。しらすは真っ白だったのがだんだん黄ばんできた。ほんのちょっとだけ大きくなったが、抱いても生き物の重さを感じさせるほどではない。ぽんずは足にまといついて食べ物をねだる。帰ってもすぐには顔を見せないトラがいつの間にか膝の上に乗ってゴロゴロのどを鳴らす。何だか全部遠い昔のできごとのような気がする。

●立ち直ろうとする者には「スキ」が必要だ

何だか後で自分で読んでみてもよくわからないことを書いたなと思う。書いたのは自分だからその心はわかっているのだがうまく表現できていない。ちょうどどっかの大臣が酔っぱらって記者会見をした事件があって、マスコミや野党に袋だたきにされたころだったから、当の大臣をかばうような意味合いにもとれなくはない。でも、彼は公人として失格だから辞めて当然だと思う。それをエサにここぞとばかりに書き立て言い立てる周囲の敵がいやらしいとは思う。

まあ、簡単にいってしまえば、自分本位になって正義をかざすことの危険性とそれが相手のためを思うという大義の下になされることの不正義を書きたかった。それ以上に、責められる(攻められる)側にほんの少しゆとりを与えてやれば、そこから立ち直りのきっかけをつかむことができ、かつ、新しい人間相互の関係が生まれるといいたかったのだ。言い訳を書くくらいならこのMonologue自体を削除してしまえばいいわけだけれど、わけのわからないことを書いて、くだくだ言い訳することがMonologueなのだと開き直って捨てずにおく(21 Feb 2009)。

●FERMATAとの1週間

上の写真は、FERMATAが安曇野の家の窓から写した、赤松に止まった野鳥の写真。ここで暮らしだして五か月。カメラを持ってきておきながら、鳥の姿も撮っていなかったなと慌ただしかった一人暮らしの日々を思う。来週はFERMATAも私も大変な日々がまた始まる…

●安曇野の春を知らせに

●チャルダッシュ

mp3で4MB近くあります。 以前、ブログの方で書いた去年の暮れの演奏です。あらためて聴いてみると速さの変化の大きさに気づきます。最後の方はピアノも置いてけぼりにされています。荒さも感じます。アラを探し始めるとキリがないですが、私は好きな演奏でした。山の家でリラックスして弾いているときのほうがもっといいですが。

全体的な音の粗さは録音機材が大したものではなかったからです。

●信濃路の春

●2か月ぶりの八ヶ岳

●Apple Tree を植える

●劇的な1年

どうしても私自身が呼び込んでいるとしか思えない。まあ、あれもこれも仕方ない。そうなるようになっていたのだし、なるようにしかならないのだし、定年まであと5,6年のところにきて、集大成という感じで、業務の全カタログを見ることになるのだろう… とそう思えば諦めもつくというものか。

●濡れた緑の山、光溢れる山

夏用に買った深い麦わら帽子をかぶったFERMATAが一番最後に下りてきた。去年まで月に数回乗り降りした中央道のインター前にあるショッピングセンターで2日分の買い物をして山に向かった。小雨の降り続く山の家の庭はこの2週間の間に雑草が膝下まで伸びていた。家の中はゾクッとするくらいに冷えていたのでストーヴを焚いた。「髪の毛が少し伸びてきた気がする」というので巻いていたバンダナを外させると鳥の雛のような毛が生えていた。「また、化学療法を始めると抜けちゃうんだけどね」と言うので「もう、後半の治療はやめちゃえばいい」と私が言うと、「ここまで来たんだからやる」と言った。

2週間前に植えたリンゴの木は枯れてはいなかったが、何枚か葉っぱが虫に喰われたようにちぎれていた。雨は止んでいるが昨日の雨をたっぷりと含んだ森がしっとりと濡れている。晴れた緑の清々しさもいいが、雨に濡れた森の緑も美しい。 一夜明けて日曜日は木立の若葉が光を反射して、まだら模様の木陰をあちこちにつくりだしている。FERMATAはすっかり新しいレンズが気に入って、長靴に深い帽子、長袖のシャツをしっかり着込んだ虫よけ装備で森に出て行った。AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gはの実撮影画角は×1.5換算で52.5mmだから標準レンズである。標準ズームで何もかも撮っていたときは便利だなと思ったが、単焦点レンズをつけてみると使い勝手はこちらの方が勝る。写真は「自分の足でかせいで撮るもの」という原点に自然と戻る。さらによいのがレンズの明るさで、明るいから絞って撮ることができてそれだけ被写界深度が浅い写真が撮れ、自然のボケ味が出てくる。室内でもフラッシュをたかずにごく自然の色を出すことができる。1本で広角から望遠までをまかなってしまうレンズの便利さとは異質の世界が広がる。FERMATAが散歩に出ている間、今日明日の計画を練っている。結局、今日は午後に車で安曇野まで二人で帰り、明日月曜日にFERMATAが傷ついたフロントガラスのジムニーに乗って大糸線沿線の修理工場まで乗っていき、そこから駅まで送ってもらって、そのままお茶の水まで行くことにした。ジムニーの入庫は約束してあるので、火曜日には工場からジムニーが帰ってくるという算段である。私の留守中に帰って行くFERMATAが残していくD40のメモリはまた一杯になっているだろう。

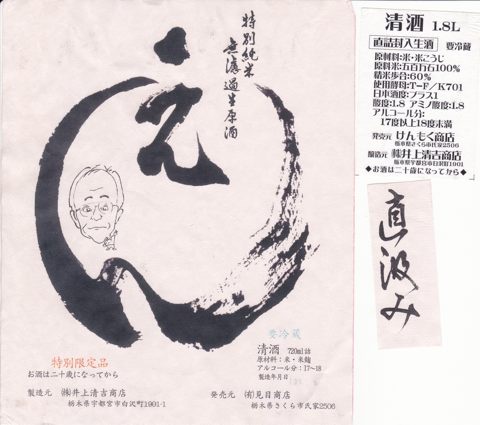

●「師匠の酒」

師匠が米づくりから始めて汲み上げた「師匠の酒」である。よく見ると、酔狂な師匠のポンチ絵まで描かれているこのラベルは山の家に飾られている。まったくもって、凝り性の師匠ならでは酒は甘く澄んだ吟醸香が漂い、濃い酒であった。 師匠が私を引きずり込んだのは酒の世界だけではなく、ランニングの世界にも私を引きずり込んだ。酒ではとうてい及ばなかったが、マラソンでは2年もしたら師匠を追い越してしまった。そのムリがたたって、師匠はまだのろのろと走り続けているが、私はもう歩くのもしんどい腰痛に悩まされている。

●iPhoneからの交信=更新

せっかちなくせして、新しいOSとかソフトのヴァージョンアップにはすこぶる慎重な私はなかなか導入に踏み切らず様子見をしていたのだが、久しぶりのひとりきりの休日、時間があるということもあって、App Storeで「FTP On The Go」というアプリを買ってみた。800円というシェアは高いか安いか、それをテストしているのだが、簡単に設定でき(メニューは全部英語だが)、リモートファイルにアクセス、すぐにエディタが開いた。OS3.0になったからコピー&ペーストができ、ほとんどMac母艦でするのと同じように作業できる。多少のHTMLの知識があれば、このレトロなHPくらいなら更新は難しくない。あとは更新したファイルを保存してアップロードできればそれでいい。

画像のFTPもできるとあったので、そこまでできればMacで使っているシェアウェアのFTPクライアントソフト「Yummy FTP」とかわらない。

●チャルダッシュ0907とタイス0907

7月21日:練馬公民館ホール

●空色の自転車に乗って

何か書こうという気力がなくなって、ブログはもとより、誘われて入ったミクシィも面倒になってやめてしまった。昔は書くために何かしようとしていたのが書くために何かする気力もなくなっていたのだ。それは一つには自分の置かれた今の状況が新しい何かをするゆとりを与えてくれないということもある。でもそれ以上に、体力の衰えが気力の衰えに結びついているのだということをかなり前から感じていた。新しいギターを買っても万年筆を買っても体力はつかない。むしろじっとしている時間が増えるだけで、足腰はさらに弱っていく。

安曇野の秋の初め、といっても9月の初旬のことだが、地域の運動会があった。さほど多くない「村人」たちと一緒にトンボの飛び交うグランドで楽しんだ。ほとんどの競技には参加せず、お世話だけしていたが最後のリレーだけは出さされた。アンカーだった。この日のためにグランドを一周だけ練習しておいた。気が遠くなるくらい長かった。本気で走るために走ったのは数年ぶりのことだったが、数分歩くと腰が痛くて立っていられなくなる今でも短時間なら走りきれることがわかった。結果は一番でバトンをもらったので、悠々一番でゴールできたが、足が宙を蹴っているようだった。 前置きがながくなってしまったが、ついでに腰痛のことを少し書いておこう。私の場合、長く直立していたり、歩いたりしていると、腰が痛くなり、それがお尻にきて、足のつま先まで痺れとなってつながっていく。応急措置は屈み込むこと。背中を丸くして、屈み込んで腰椎を伸ばしてやるとスッと痛みがひく。めったにはやらないがストレッチをするときも前屈系のストレッチばかりやる。

腰を曲げる、つまり腰椎を伸ばすと痛まないということは、自転車が向いているのじゃないだろうか、と素人考えで思った。背筋が弱っていることは確かだから、少しずつ背筋をつけていく運動をすれば腰がよくなるのではないか、同時に足を鍛えることにもなるのではないか。ならば、自転車を買って、坂ばかりのこの安曇野をのんびりサイクリングして歩いたら気持ちよかろうと思ったのだ。それから、欲しい自転車を見つけ、手に入れるまではあっという間だった。東京の物置に突っ込まれたままの、かつてのロードレーサーは落車して壊れたまま。筑波のヘアピンに向かう手前、S字カーブの下りを高速で走っていて落車したときの恐怖も頭の物置にしまったまま。今さらロードレーサーでもない。かといってマウンテンバイクはあんまり欲しくない。ランドナーはちょっとダサイ。とあれこれ自転車のサイトを見ていくうちにクロスバイクというジャンルの自転車を見つけた。私が買ったのはクロスバイク風のツーリング車という程度のものであるが、慣れたドロップハンドルで、トップチューブが少しスローピングしている見た目ちょっとおとなしい自転車。

出足は快調だった。3×9=27段変速のギアは前に乗っていたデュラエースのSTI同様、ハンドルを握ったままブレーキレバーで操作できる(でもこんなにギア数はいらないな。ママチャリ風の3段変速くらいで十分)。ロードレーサーと比べたら嘘みたいに太いタイヤが恐怖心を取り除いていく。スピードはどんどん上がる。それもそのはず、スタートして直ぐから道は急勾配の下りだった。一番重たいギアにしても足は空振りするくらい。効きがよくないという評判のカンチブレーキもそれほど気にならない。ところが急坂を1Km下って平坦路を700m快走したあとは、下った分登らないとスタート地点に戻れず、最後は上りだけの1Kmで一気に心臓が踊り出し、太ももが悲鳴を上げだした。スタート地点に戻って息を整えて、今度は逆コースを回った。どっちで回っても苦しいのは同じ。

●人間を信じない政治

自民党は大嫌いであったが民主党のやり口も大嫌いである。

そもそもが選挙公約、格好をつけて今ではマニフェストなどと呼ぶが、この段階から金をばらまくことばかり目についた。箱物嫌いはいいとしても、有権者をゲンナマで釣ろうとする施策が気に入らない。そのあげく、さまざまな公共事業から原資を吸い上げることに終始した事業仕分け。怪しい法人への疑いの目は良しとしても、その事業の本質を見ずにとにかく金を吸い上げるために疑わしい点のみに牙を剥いた。そうして作った金を現金という実にどう使われるかわからない形で一部の国民にばらまこうとしている。「子ども手当」がどういう形で「子ども」に使われるか検証もできないのに、一律にばらまく。何とか支援金という形で吸い上げた金が一個人にまかれる。本当に必要なのは何かを考えなければならないといいながら、とにかく票を金で買うようなまねをする。自民党もくだらない金のばらまきをした。ふるさと再生だの定額給付だの、その後それらの金がどういう形で消費されたか検証はしなかった。今回も同じだ。確かに、育児にそのお金を使う家庭もあるだろうが、その金でパチンコをする母親や飲んだくれる親父がいたとして、それをチェックする制度はない。人を社会の構造を信じていないから、目先の利益、次の参議院選での票を金で買う。まあ、鳩山自身が裕福で貧しい人のことはわからないと自分でいい、現に毎年不正に母親の財布から普通の国民には想像外の金額を自分に移しているのだから、もはや何もいう気力はおきない。

私の中の無政府主義はふくらむばかり。こんなくだらない政治を見せられ続けていると、もう政治家が一番の悪者で彼らさえいなければ、と思ってしまう。民主主義という幻影がさらにおぼろになっていき、ついには消える日も遠くない。

虚無の世界をゆくファルコン

虚無の世界をゆくファルコン

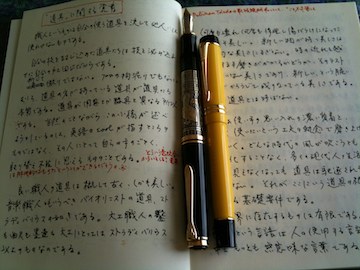

●「道具」に関する覚え書き

良い職人の道具は概して古く、しかも美しい。音楽職人であるヴァイオリニストの道具、ストラディバリウスのごとく、大工職人の鑿も曲尺も 炭壺のごとく、磨き上げられ、何度も研ぎ直され、修理された道具の造形ほど美しいと感じるものはない。新しい物の持つ美しさは時の流れを超えてますます磨きがかかるかどうかという検証を経ていない、新しいという脆い要素でかろうじて成り立っている美しさである。そういったものを道具とは呼ばない。

道具は使い手の思い入れの濃い愛着と、よりよく使いたいという工夫の執念で磨き上げられていく。どんな時代の風が吹こうとも陳腐化することなく、多くの現代人の生活から見えなくなっても、道具は駆逐されることはない。それは道具が「物」であると同時に使用者や制作者の手で生き延びるための努力が加えられた物であり、それこそが道具の存在要件である。別の見方をすれば、道具とは人間の知恵が作り出した「仕掛け」である。可視的で再現可能なideaが道具の実体である。道具が生き延びていくしたたかさはそれが本来的に自然の摂理に則って作られ使われていくことの中に備わる力に根拠がある。貧しく見える過去が残した、豊かに見える現代への遺産(legacy)こそが道具の持つ性格の主要部分をなしているのである。

機械式の時計の美しさは外見の美しさではなく、内部の機構(mechanism)にある。精巧に組み合わされた歯車や脱進機の動きは素人が見てもおおむねその原理を了解できる。しかし、デジタル時計の裏蓋を開けてみても何も見えてこない。デジタル時計がどれほど正確な時を刻もうとその構造の美しさにおいて機械式には敵わない。万年筆がインクを毛細管現象を利用してペン先に送るシステムもまた美しい。美しさの対象は物としての万年筆にあるのではなく、その仕掛けの絶妙さにあるのだ。それはきわめて単純な理屈を職人技で組み合わせ調整した美しさである。

今、私が眺めている万年筆は外見も美しいが、その美しさを裏づけている内部のメカニズム、もっと言えばそのメカニズムを成り立たせている自然法則と人間の知恵の融合が美しいのである。そして美しい道具を作り出した職人の手から使う職人の手へ伝えられる運動が美しい。自然の法則に逆らわず、けっして近道をしない。合理的で無駄のない動きだが踏むべき工程を省略することはない。信じられるものが身の回りからどんどんなくなっていく現代にあって、「道具」たちが持っている当たり前の仕掛けを信じないで何を信じるべきか。

All Rights Reserved, Copyright EUGENE 2009