●祈りをこめて…

…新年のご挨拶を申し上げます。

娘らのお年玉の袋に入れる両親からの言葉を毎年考えるのが、正月のならいになっている。例年は文章なのだが、今年はそれぞれのために漢字一文字ずつを考えた。

「喜ぶ」という字はA乃へ。両親とも仕事に倦んでいるくせに君には喜びをもって生活をして欲しい。「楽」という字はY乃へ。大学最後の1年を大いに「楽(がく)」し(英語でいえば enjoy your life だね)、人を大いに楽しませて欲しい。「躍」という字はM乃へ。どんな方向へでもいいから力強く上方へではなく、前方に躍(と)んで欲しい。

これらの文字を山の家の新しい境界線のための礎石に刻み込む、というイメージが上の写真。父と母は「祈」る。どうにもならないことも、どうにかなることもただ祈る。それだけ。

●森の生活5年目

2002年の8月に引き渡された森の家での生活も今年で5年目に入る。最初の年の冬は大雪の当たり年で、12月の末にどか雪があり、正月も車で家までたどり着けずに駅前から膝まである雪の中を歩いて上ったりした。そして、春先まで何度も大雪に見舞われた。その後、身動きがとれないほどの大雪はなく、あるいは高速道路にチェーン規制がかかるような日は出かけないと決めたので、今回ほどの経験をしたことはなかった。せいぜい、朝起きてみると車が雪で見えなくなっているのに、連日降り続く雪ではなく、帰宅は普通にできる程度だった。

今回も降り始めはこんな程度で軽く構えていたのだが… 詳細はブログに書いた。お世話になったアットライフの小林さんには申し訳ないけれど、どきどきしてもう駄目か、と何度も思い、そういう経験自体に飢えている東京人はわくわくしている部分もあった。豪雪地帯に住まわれる人々からも怒られそうな、甘い姿勢は反省しなくてはならないのだが、この経験は老後にもしここに住まうとしたら考えないといけない課題を与えてくれたと思う。

●Anji

Davy Graham というイギリスのJAZZ、BLUESギタリストの曲で、Paul Simon が S&Gの2枚目のアルバム "Sound Of Silence" で弾いたことから有名になり、アコースティックギターをかじった人のほとんどが一度は弾いてみたくなる曲らしい。そういう私も初めて聴いたときからずっと弾きたいと思い続けてきた曲である。去年の8月の終わりに新しいアコースティックギターを買って、しばらくはクラプトンの Blues にはまっていたが、血の中に Blues のエキスが流れていないようでうまく行かず、おなじみの Paul の曲を爪弾いたりしてお茶を濁してきたのだが、去年の12月の始めころから、どうしても Anji に挑戦したくて、いろいろと調べだした。サイト検索をして驚いたのは、アコースティックギターを弾いている人のサイトのかなり多くで、Anji が聴けるのだ。中には動画入りで公開している人もいる。すごくうまい人からそれなりの人まで様々なのだが、それらを見聞きしているうちにだんだんわかってきた。これなら弾けるかな、と思い出したのは2週間目くらいから。どの人もそうらしいが最初は親指で鳴らし続けるベースラインと他の指で奏でるメロディラインが一つにならずあきらめかけた。いろいろと説明をしてくれているサイトの説明を読んでもギターは弾けるようにはならないのは当たり前で、説明は一通り弾けるようになってそうなんだよな、とうなずきながら読んでいる。

ある時、石川鷹彦のCDに入っている Anji を聴いていて、なぜかわからないが弾ける気がして、ギターを取り出して弾いてみた。たぶん石川鷹彦の演奏が Paul より少し遅いからからもしれない。細かいところが見えてきた。ベースラインの取り方がPaulと違う。なあんだ、まずはこの弾き方で行ってみようか、とやったらできた。サイトで公表している人の演奏の半分くらいが下手に聞こえるようになった。申し訳ないけれどかなり専門的な説明をしてくれている人のギターのチューニングが全然できていない、などという粗が見え始めた。ギターやグッズのページを見るといいギターを使っているし、グッズ類にはチューニングマシンまで入っている。そうかこの人は自分の耳で音が合わせられないのか、と納得したりした。

でも、いろんな人の、どの人も同じような説明や演奏を参考にさせてもらって、そろそろ Paul の Anji をマスターしかけている。昨日は山でCDを聴きながら、Paul のスピード感を感じようと何度も合わせて弾いた。それでもどうしてもわからない和音が3つある。電車の中で泣いている赤ん坊の声も音程として聴いてしまうと言っていたY乃に聴いてもらうと、和音の構成はわかった。なのに弾いてみると違う。私が数多いサイトの中で一番参考にさせてもらっている muchie さんの演奏 が一番 Paul の出している音に近いのだがこれを真似てもそのように聞こえてこない。ああ、私が私の Anji を公開するまでにはまだ道は遠いな…と思う。

●ボルボXC70の信頼性について

自分の乗っている車について、それもかつてボルボ社への傾倒を綿々と書いたことがある私自身がこういう記事を書くことは実に辛いことではある。ただ、そこに書かれた内容は書いた時点ですでに過去のことになっていた生産方式のことだったから、今これから書こうとしていることとつじつまが合わないわけではない。

まずはボルボXC70はAWD(All wheel drive)、4WDとどう違うのかはよくわからないが、日本の自動車評論家の言葉によれば、いつでも4WDとして働くよ、と準備しているコンピュータ制御のいわゆる「スタンバイ4駆」だという駆動形式を持ち、かつ車高を上げた準オフロードタイプの車である。山の暮らしを始めた最初の年の冬から春にかけて降った大雪に、ボルボ850はとてもついていけず、とりあえずは何でもいいから4駆にしようと思い、ちょうど点検に850を出した時に乗り換えた車だった。FFの850の前はスバルのレガシーだったが、これはバリバリの4駆で、通行止めになった高速に乗ってしまっていた、東京が大雪の日、他の車があちこちあらぬ方向を向いて動けなくなっているのを後目に、ノーマルタイヤで家まで帰ってきてしまった。4駆というのがそういうものだと信じていたので、XC70もそうやって山での緊急時に活躍すると思っていた… 買ってから去年の冬で3年が経ったのだが、その間何度か雪にもあったが、何とか走れたというのが実情で内心レガシーの方が良く走ったなと思いつつ、やっぱり雪の山道ではどんな車もきついのかなと思っていた。

ところが先週、ボルボXC70と現行のスバルレガシーOutbackを比較しているスウェーデンの自動車評論をしている会社のテスト結果を載せたHPを見つけ、そこで当のテストの動画まで見てしまった。どうもこのサイトを運営している人はボルボで事故に遭ったらしく、ボルボの欠陥を追求しているようで、ボルボ側の応対の悪さに対し相当頭にきている様子だ。そういう点をすべて了解した上で、なお、私にも思い当たる点はあり、それはもはやボルボという会社がなくなっており、フォードの傘下に入ってしまった現状でのボルボへの愛着が薄まっていることもあり、あらためてこの車の信頼性に疑問を感じ始めている。過去のボルボの人間性を感じさせる生産から回収にいたるまでの、他社に見られなかった前向きの姿勢はなくなっており、あえてボルボを選択する要素はなくなっていると思うようになっている。なぜなら、ボルボはフォードの生産方式に正反対の生産方式をとることで、作る側の労働者を守り、それが消費者へも還元されると考えていた唯一の会社だったのだが、時流に乗りきれず数年で自分たちの考え出した生産方式を捨てざるを得なかった。そのあげく、フォードに乗っ取られて今や名ばかりのボルボカーズという会社に成り下がっている。850ですらボルボらしくないと思われたのだが、私の今乗っているXC70のベース車も含めすべてのボルボラインは実にボルボらしくない。もとより深い思い入れがあって乗り始めた車ではないのだが、ぬかるんだ坂道でホィールスピンしつづけるテストの映像を見ているといよいよ怖くなった。完全な車などありはしない。それは過酷な状況に陥ることが多い山の生活ではなおさらのことだが、信頼性というのは実に客観的なデータだけでなく、気分の問題も大きいのだとつくづく感じている。

4駆でスタッドレスだから、と安心してはいられず、とりあえずは、ただの重たい車でがんばって山道を走っていると思わないと危ないな、と感じている。

●ものへのこだわり

車へのこだわりもそうだが、我ながら自分のものへのこだわりの大きさには感心する。歳をとるにしたがってこだわるものの種類が変わっていけばこだわるものの数は減っていくのだが、執着心も強いのでこだわるものがどんどん増えていく。いわゆるグルメではないから食べ物へのこだわりはそう多くない。お酒にしてもどうしてもこれでないとというのはなく、美味しければなんでもいい。

そのこだわりを一つ一つ「今回のこれが生涯最後」と決めることが増えてきた。これ以上ものを増やさないためだ。その一つが万年筆であり、時計であり、メガネであり、ギターであり… 数え上げるときりがない。いずれも経年変化は避けられないが修理すれば自分の生涯はそれで保つはず。ただし、万年筆やギターのように他のものも欲しくならなければの話だが…

何にしてもあちこち探し回ったり、調べたり、試したりして清水の舞台から飛び降りる気で入手したものたちばかりだから今はみんな満足しているし、愛着を感じている。そういえばほとんどが肌身離さないでいるものばかりだ。ギターですら車で出かけるときは後部座席に載せている。いつでも触っていたいものばかり。ノートや手帳やこの何年か同じものを使い続け、いつも同じバッグに入れてどこへでも一緒だ。

もっとものへのこだわりがなくなったら、ずいぶん身軽になるだろうなと思いながら、そういう自分が嫌いではない。

●生涯のものたち〜職人さんたちとともに

前回の続編。こだわりのものたちが身の回りに増え、それらが愛おしく常に肌身はなせないものになる。今日できてくる眼鏡は今かけている眼鏡とセットで死ぬまでかけ続ける。山にいくとすぐに外してしまい、帰りには止まってしまっているオメガの機械式の時計以外はもう時計は買わない。毎日日記やノートを書くために使っているペリカンの万年筆も専用に作ってもらった固い革のペンケースも、それらを入れてどこへでも出かけていくルイ・ヴィトンの緑色のレポーターバッグも、ボロボロになったハンティングワールドのショルダーバッグも、自分で修理したコーチの書類バッグも死ぬまで使う。使い切れば代替わりをしていくモールスキンのノートも入手できる限り使い続ける。ほとんど毎日、ほんのわずかな時間でも弾いているマーチンのギターも耳が聞こえなくなったり、指が動かなくなるまではずっと弾き続ける。財布も小銭入れもシステム手帳も全部大切に使って壊れたら修理に出してずっと使う。買うときのこだわりは買ったときの思い入れが染みついたまま、さらに私との歴史が染みこんで大事に大事に使われる。一月分ずつの薬を入れて、どこへでも持ち歩かなければならない薬入れは、色のさめたディズニーランドのクッキーの缶で、泊まり仕事のとき職場の机の上に置いておいたらあまりの古さに目をとめた職場の同僚(女性)が新しい、ディズニーランドのクッキー入りの缶をくれた。その人には申し訳ないけれどこの古びた缶はユーロディズニーに家族で行ったときの缶だから使っているわけでケチ臭く古くなった缶を使っているわけではなく、戴いたクッキーは子らが食べたが缶はとうに別の小物入れになってどこかにある。

大量消費時代に入り、見かけのよいものが安く簡単に手にはいるようになり、古くなったり壊れたりしたものを磨いたり修理したりして使うということがなくなりつつある。ボールペンなどリフィル(芯)がなくなったらすぐに新しいのを買うという生活様式に疑問を感じている。たしかに100円かそこらで買えるから、1万円以上するボールペンに簡単には手に入りにくいリフィルを入れ替えながらずっと使うというこだわりは不経済に見える。眼鏡だって今は流行を追って次々と恐ろしくなるほど安いものがすぐに手に入る。20年以上前に買った革靴の底を張り替えたり、踵のゴムを張り替えたりして履くのは数年に1,2回なのだが、それにかかる費用で、新しい履きやすい靴が何足か買える。機械が作り出す大量生産品は労働力の創出に大して貢献してはいないし、作っているのはほとんどが人件費の安い外国製品だから、手作りの味わいなどよほどでないとない。

私が危惧しているのはそういう消費感覚をコントロールしている企業の圧力で、修理を手がける職人さんが失職していくということだ。わずか4年前に山へ持っていくために、リニューアルしてもらった近所の椅子の修理屋さんが店を閉めてしまった。万年筆のペン先を研磨して、調子を見てくれている万年筆屋さんも森山さんのあとに出てきたとは聞いていない。おそらく私がここ数年の間に何回かおじゃました眼鏡屋さんもずっと同じ仕事を続けていくことができるとは思わない。こんなことでこの星はいいのかな、と思う。だから新しいオペレーションシステムを次々に入れ替えて、まだまだ動いているコンピュータを陳腐化させるWindowsもAppleももういらないのだ。

●新型クレーマー

体の節々が痛くてどうにもならず仕事を昼前に切り上げて、休暇をとった。周囲から、インフルエンザではないか?と遠巻きにされながら職場を出て帰宅した。結果はレトロな風邪で、おそらく過労で体力が落ちていたからだということ。インフルエンザでタミフルを飲んだらどうなるのか不謹慎にも期待していたのだが。

医師も薬品の研究者もよほど自信をもって仕事をしないと危ない。人の命を預かる仕事なんだから自信をもってやるのが当たり前なのだが、自信を持ってした仕事があとで犯罪や不法行為まがいの扱いを受ける時代だ。教師も保育士も子どもを預かるかぎりは医者と同じだ。校内で怪我でもすれば直ちに親からクレームがくる。下手をすると損害賠償の被告になる。だから教師の損害賠償に対応する保険ができる。

「国は保育室ではない」とフロイトはいったが、まさに国民の多くが国やその他の行政機関に保護を求める。一方で自分の義務は果たさない。ここでいう国民が同一の人物だといっているわけではないが、個々人相手に行政が対応できるわけではないので、あえて国民一般を指していう。ただ義務を果たさない国民がクレーマーになる例も少なからずあるだろう。つまりは、犯罪的なクレーマーの体質は多くの国民が共有する行政への過大な依存の感覚につながる部分があると思えてならない。それは、国が他国に対して持つ依存の(その反面として乖離の)感覚に連なっている。前世紀の戦争の責任は棚上げにし、今世紀の問題の重要性に自己本位の序列をつけ、プロの博徒ならタイミングを計って切きるべきカードを最初から切ってくる政府の対応のまずさは見ていて滑稽でもある。

薬を飲んで寝たら体の痛みは治まった。明日職場へ出たら周囲からまた遠ざけられるのだろうか。いっそインフルエンザでゆっくり休んだ方が自分としては楽なんだけれど…

●パソコン

久しぶりに家電量販店に行ってパソコンを見たり、インターネットの価格サイトを見たり、メーカーサイトへ行ったりしている。私が欲しいのではない。不具合が多く、見ることができないサイトや使えない周辺機器がどんどん増えていく現状のiMacはまだそれでもこうやって最低限のことはできているし、古いエクセルも活躍しているから、私自身はいらない。このMacが使えなくなったら自分のコンピュータはもう持たないと決めている。

必要なのはM乃で、MacBookあたりを買ってやろうと思っていたのだが、テレビが見たいとか録画したいとかいうのでそのままでテレビを見ることができないMacは選択肢から落とさざるをえない。Windowsでも仕方ないか、と探してみるとVISTAというのか、とにかく新しいOSのものばかりでXP搭載の機種は今のところ見つけられていない。秋葉原あたりへ行けばあるのだろうと思いつつ出かける元気がない。VISTAでいいじゃないかという声が聞こえてきそうなのだが出たばかりのOSは信用していない。Windowsは95と98を使ったことがあるがどちらも末期になってから買った。だからXPでも2000でもいいから落ち着いたOSが欲しいのだがもうない。古い機種を見つけても中身だけ入れ替えてあるのかVISTAになっていたりする。

テレビについてもそうだ。アナログから地上波デジタルへの移行を国が決めている。2011年だったかこの年に向けてテレビの粗大ゴミが大量に発生するだろう。そこらに不法投棄する者もでてくるだろう。テレビに関心がないからどういう経緯あるいは理由で、それも国主導でデジタル化を進めているのかしらない。その点革製品はどうしても使えなくなったら土に戻るのに…

話が逸れたがM乃のパソコンで困っている。お金さえ出せばありとあらゆることができる、とうたっているコンピュータが買えるのだが何せいまは何から何まで生活用品を揃えねばならず、コンピュータだのテレビだのは一番最後にしなさいといっているのだが、本人は他のものがなくてもコンピュータとテレビはすぐにもないと生きていけない!と言っている。私の古いリブレットを使っておけと言っても聞かない。さすがにリブレットじゃ何もできなくなっているのだが… どなたかそこそこ古くてもいいから4年間ちゃんと動いて勉強に使えるコンピュータを譲ってくれないかしら。

←結局水戸の量販店で一番安かった地デジ対応のVISTAマシンをさらに3万ほどまけさせて買ってしまった。最近はOSはもとよりCPUの違いもよくわからなくなっていたのでちゃんと動くのかどうかよくわからない。少なくともユーザレポートや他のサイトの掲示板などを見る限り、無茶をしなければストレスなく動くはず。マルチタスクはできないよ、とM乃には伝えた。たぶん、インターネットとテレビが主たる用途で、レポート書きなどがときどきかな。まあ甘いオヤヂだと我ながら思う(4/7追記)。

●選挙義務

選挙権(憲法上正式に言えば参政権)というけれど、最近は義務で投票にいく。結果を見るたびに行かなきゃ良かったと思う。自慢じゃないが、30数年前に選挙権を得てからこれまで投票した人すべて落選した。つまり私の参政権を通じて政治に託した思いはほとんど(もしくはすべてかもしれない)取り上げられていないのである。じゃあ当選する人に入れればいいじゃないか、という反論の声を今日職場で聞いた。まさにそうなのである。みんな、もうあいつにうんざりしているのに、じゃあ誰に入れるんだ?と、うんざりしている顔面神経痛に入れているのだ。…とはいうものの、今回私は本当に推すべき人に投票せずあの傲慢な男を引きずり下ろすために対抗馬へ投票した。だから余計に後味が悪い。

●YATSUGATAKE EXPRESS

今朝、YATSUGATAKE EXPRESSと名づけた愛車が購入後3年半で6万キロを超えた。保証期間は5年もしくは6万キロだったから、これで保証が切れた。最近まで山での木々とのかすり傷以外無傷だったのに、ここにきてこすったり、M乃の引越の時に低いところにあった2,3段のブロックにかみついたりしてバンパーがガリガリになった。もとよりバンパーはボディを保護するためのものだから交換する気もない。ウィンタータイヤも交換していない。このまま次のシーズンまで履きつづけ、次のシーズン始めに新しいウィンタータイヤに交換するつもり。相変わらず燃費は重たい車にしてはいい。丁寧にゆっくり乗っているからだろうが…

ほとんど新しく出る車には興味がない。リタイアして山暮らしを始める決意をしたたら、軽トラックの四駆でも買うつもり。いや、この車が現役でいてくれれば多少金がかかってもずっと乗ってもいい。もう車なんてどうだっていいという気がしている。だってボルボがフォードに乗っ取られ、そのAWDが雪道で往生すると、もう欲しい会社がない。ベンツだけは別だが、山道をベンツで走る気はしないからほんとうにどうでもいいのだ。なら歩けば?とエコ派には言われそうだが、足腰弱ってきて、交通手段のないところに済もうとする人間には車は必要だと思わざるをえない。ここは非常に痛いところだが、車に乗らない人とタバコを吸わない人の、車に乗る人、タバコを吸う人への敵対心には、グローバリズムの仮面をかぶった「ナショナリズム」的な権益主義を感じてかなわない。お互い結構勝手なことをしているのに、自分だけ被害者面するのが気にくわないのだ。

●FERMATAのリタイアを考える

これが天職だから、と教員になるときFERMATAは言った。私はそう言って働きだしたFERMATAに食べさせてもらいながら大学院に通った。結局、学部時代尊敬した教授は横の物を縦にする、つまりドイツ留学時代に師事した教授の学説を後生大事にして翻訳をし、その娘を妻にした「恩師○○」(と彼はいつも口にしたものだ)の書いた古びた学説の祖述に終始し、自説を展開することはなかった。2年目の終わり、書きかけた論文の書き直しを命ぜられ、喧嘩して研究室に通わなくなった半年ほどのブランクを含め3年間彼の下にいたが、その間、彼は一つも論文を書かない男だった。私のすることなすことにケチをつけた。当時の私は、今以上に反権力的な思想で社会を見つめていた。それがかび臭い彼の脳味噌には気にくわなかったのだろう。私は500枚以上の原稿用紙に書きたいことを書き連ねて事務所に提出し、彼はそれを読んだかどうかはしらないが「優」をくれて縁が切れた。生きているのか、もう死んだかはわからないが、新聞に載るほどの男ではなかった。

そういう生活を支えてもらいながら、私はFERMATAより10年遅れて「正式な」就職をした。それまでの生活も今から考えれば全然「正式でないことはない」のだが、私の父親は確定申告をし、自分で国民健康保険にはいるようなフリーの仕事を正式ではないと思っていた。私自身は、今もその当時も仕事を天職だなどと思ってはいない。食べるためにしかたなくしている時間の浪費だと思っている。

ところが最初天職だと信じて仕事を始めたFERMATAは最近になって自分が選んだ仕事が天職に思えなくなっている様子だ。もとより世の中は相対的なものだから芸術家などでなければ天職などというものはふつうはない。それに輪をかけて時代が彼女の職場環境を変えていった。管理され、マニュアル化された教育などというものが真の教育であるわけがないのだが、そうやって栄えた塾や予備校的な詰め込みを親たちが望み、ものを教えるためだけではなかった学校は制度として崩壊し始めた。お上も政治的な色彩の強い管理を始めた。親たちは自分らの好まない教師を辞めさせるという発言力を持つようになった。まるで家庭教師を変えるように学年途中でもなんでも、嫌な教師にダメ出しをし、学校側はそういう団体交渉に対していとも容易に譲歩して、結局教師の自主性を奪う。年がら年中研究授業と称する、画一的な教育のノウハウを指導して歩く「指導者」が教育委員会から派遣され、授業の逐一について標準化しようとしている。君が代を歌わない教師をバードウォッチングのように数え上げている。

だからもう嫌になったのだと思うし、その思いは部外者の私にもよくわかる。学校が荒れたり、学級が崩壊したりするのは教師の力不足だけに負わされるべきものではない。親たちの教育が十全になされずにきたことが一番の原因である。ところがこれは保護者会などで絶対に口にしてはいけないことになっている。いじめられた子にも落ち度があったと言ってはいけない、というのと同じだ。給食費の滞納を当然の権利のように行使する親が、ひとたび自分の子が怪我をして帰ってくると学校と担任を相手取り怒鳴り込んでくる日常を前に、人間と人間のふれあいから生まれていた学習と生活習慣も含めた教育のありかたとに亀裂を入れているのはむしろ、出来合いのものしか食べさせないで、塾通いだけには目を光らせている馬鹿な親たちだ。そういう親から、人を傷つけたり、あるいはその親を殺したりする子が出てきたとしても全然不思議じゃない。少年法をかえても事態は全然変わるわけがない。ふてくされたガキどもを増やすだけだ。たしかに昔からこの国の行き方はその場しのぎの処方箋ばかりだったなと思う。すぐに剥がれる絆創膏をあちこちに貼る程度の政策しか思いつかない連中があらゆる政治の場で専門家面している。

今すぐは我が家の生活があるので無理なのだが、そう遠くないうちにFERMATAを仕事から救い出してやろうと思う。せいのっ!と二人して辞めてしまえば私も楽なんだけれど、10年間多く働いてくれた分、私のほうはもうしばらく仕事という時間食い虫と暮らさなければならないことを耐えなければと思う。

●EUGENE殺害完全犯罪計画

TV番組は信用できない時代だから、本当かどうかは責任はもてないのだが、先日夕方に放映されていた番組で、入眠剤、降圧剤、高脂血症剤,抗鬱剤を飲んでいる人にグレープフルーツ(もしくはそのジュース)を同時に飲ませると肝臓の解毒作用が効かなくなり、上記の薬の薬効が効きすぎて死ぬ、というのを医師の説明付きでやっていた。私は全部飲んでいる。ただし、グレープフルーツはあまり好きではないのでほとんど食べていない。グレープフルーツの他にもスウィーティなどもダメで、みかんや夏みかんは大丈夫とのこと。薬も薬効は同じでも種類が違えば問題はないのかもしれない。私の薬が平気かどうか、ちょっと試してみたい気もするが、今死ぬのはちょっと大変なので死のうと思ったら試してみようかとも思う。

●なんか、楽しいことはないかなあ…

仕事のストレスがたまり、暑さがそのストレスの湿度を上げて、じっとりと重たく心身にのしかかっている。こういうときはふだんから尋常でない物欲に火がつく。欲しいものは次々と出てくるが買えるものばかりじゃないから、よけいストレスがたまるし、月末のカードの請求額を見てまたストレスが増える。ばかばかしいことだなと思いながら、悪循環は続く。

PAUがいなくなってから、猫のトラが私の腹に乗ってくるようになった。暑苦しいのだが、正直なところちょっと癒される。子らが子ども子どもしない歳になり、私のほうが子らから子ども扱いされる。これも実はちょっと癒される。

坊主にした頭の毛はすぐに伸びてきて、鳥のヒナのようだな、と我ながら思い、そうFERMATAに言ったら、「禿げ鷹のヒナ?」と疲れ切った私の心を慰撫してくれる… まあ、そういう小市民的幸福を味わうことが本当は一番の楽しみなのだろう、と人生の真理はわかっているはずなのについ口をついて出てくるのは「なんか、楽しいことはないかなあ…」

●継続〜continuation

生きていくということは命を継続していくということで実に当たり前のことなのだが、自らの命を継続しているとさまざまなものが身辺から消えていくのに気づくことがある。30年以上前には就職戦線でトップクラスにあった大企業がいつの間にか消えている。気安く家の修理を頼んでいた大工さんが亡くなって工務店自体がなくなる。大したものは扱っていないのに私が定期的に通って購入する品を黙っていても仕入れておいてくれた店がたたまれる。壊れて捨てようかと思っていた椅子を持っていくと前よりもっと素敵な椅子に直してくれた修理屋さんが店を閉じる。とびっきりうまいわけではないけれど、カウンタに座れば黙っていてもその日一番のネタを握ってくれる寿司屋のおやじさんが病気になってのれんがしまわれたきりになる。遅ればせながらの開発で様子が一変した最寄り駅の周辺からは馴染みの店が消え、新しくできた雑居ビルにどの駅前にも必ずある居酒屋チェーン店が入り、安売りのドラッグストアが入る。それらのテナントも想定外の低収益で早晩撤退するだろうと思われる。有料自転車置き場を中地下にして土のない公園を作ったけれど、今は人目に付きにくい公園には若い連中が真夜中までたむろしている。

変化はそういう周縁部だけじゃなく、中央でも「制度改革」の名の下に起こっている。教育制度、社会制度、法制度は世の中を安定させるために編み出されたシステムであって、そこには本来的な原理がある。その根幹を揺るがせばシステムは破綻を来す。社会の変化が制度の改変を余儀なくすることがありうることは認めざるをえないが、そこには羈束性がある。そのときどきの為政者の思いつきで制度が変えられるとシステムは暴走し、マシンはクラッシュする。永続性のある「叡智」が今この日本に欠けている。人類が築いた歴史を抽象的で曖昧な「美しさ」という言葉でねじ曲げようとしているのが今の新保守主義の手合いなのだ。

●研ぐ

先日庭木をノコギリで切った。途中から切れ味が悪くなった。錆びない、良く切れる、という宣伝文句が書かれたホームセンターに並んでいる安物のノコギリは最初のうち良く切れたが、錆びる前に切れなくなった。山で使っているチェーンソーは北欧製の本格派なのだが、丸太を何本も切らないうちに切れ味が落ちた。ここで素人と職人に差が出るのだ、と思った。前者のノコギリはともかくも、チェーンソーはちゃんと目立てをしないとダメなのだ。そのための簡易な道具も同梱されており、店に行けば目立てのためのゲージやヤスリなどが売られている。でも、どうやっていいかよくわからない。大工さんや木こり(という職業が今でもあるのかどうか)は道具を使ったら、手入れをして明日に備えるのだろう。それが素人の私にはできないのだ。

頭も同じで、時々研いでやらないと切れ味は悪くなる。新しいうちは良かったのだが急に刃が鈍るときがくる。日々の仕事の中ですり減った刃先はそのまま使い潰すともう目立てが効かなくなる。古くなってすり減って、それでもなお切れ味を保ち続ける職人さんの道具のように頭をつねに切れ味良くしておく方法はないものだろうか。

朝日新聞の日曜版に、人間が光合成するのは夢か、という特集記事が出ていて笑ってしまった。できっこない、という気持ちと、そういう発想をすることの爽やかさに気持ちよく笑ったのだ。緑色の人間が空気中から二酸化炭素を吸収して有機物を生成する、その想像は案外楽しい。金や名誉のために、偉そうに出来の悪い教育論を吐く元不良の今は大先生がとうとう国政に参加するかもしれないという時代だから、身上調書の「今後身につけたい技能」という欄に「光合成」と書いて上司に怒られた朝日の編集員の夢のほうがずっと研ぎ澄まされた輝きにあふれているように思う。

●チューニング

楽器を弾く前や弾いている途中にする調律。弦楽器だと調弦というのだが、つねに楽器を手にすると調弦から始まる。絶対音感の身についているY乃は基本の弦の音を頭の中の音に合わせるとあとは他の弦との共鳴を聴きながら合わせていく。私は絶対音感がないから、Aの音叉を膝で叩いて歯でくわえ頭の中に鳴る440ヘルツにギターの5弦を合わせる。頭の中の音と弦のピッチが合っていないと二つの音の波はずれてうなりを生ずるが、合うと1本の線になる。そこからはY乃と同じく隣り合う弦とのバランスがわかっているからフレットを押さえたり、ハーモニクスを使ったりするという教則本に出ているような合わせ方はしない。6弦全部を合わせ終えたら開放弦で全部を鳴らしていき微調整する。最後にいくつかのコードを鳴らして響きを確かめる。使うコードはまずE。そのあとは自分でこしらえた変則的なコードを鳴らす。

楽器だとそうやって正しい響きをつねに出し続けるようにチューニングを繰り返している。今頭のなかの音がビミョウに狂っているのを感じる。精神の波動が正しい振幅をしていないように感じている。チューニングが必要な状態であることを感じる。けれどこのチューニングはギターの音を合わせるように簡単にはいかない。いくつかの心の周波数を乱す要因がある。それに薄々気づいてはいる。実につまらないことだが無視することができずに不協和音を心が鳴らしている。本を読んでいても没頭できない。他人の吐いた毒のある言葉がのどの奥のほうに残った魚の小骨みたいに気にかかる。完璧に音が合ったギターを弾いていても途中でイライラしてくる。自分を鼓舞して体勢を立て直そうとすると、そのこと自体がひどく卑しい行為のような気がしてくる。投げつけられた毒を飲み込んでしまえば体のほうが自浄作用で解毒してくれるはずだとは思うのだが毒そのものよりも相手は意識していないのかも知れない当の毒を投げつけられた事実にこだわる自分がいるかぎり、何気ない顔でその毒を飲み下すわけにはいかないのだ。

●土地を買う

ブログにはずっと前に書いたが、山荘の私道を挟んだ南側の土地を買うことにした。約束だけで契約は資金がないので延び延びになっていたのだが、我が家の南側をおおう形で分筆をしてもらい、図面もできたのでこの週末に契約をすることにした。別に使う気は全くない土地なので地目どおり「原野」のまま、別に境界線も立てずただ放置しておく。もったいない気もするのだけれど、そしてこの土地はたぶん売れまいとも思うのだが、どうしても今のまま残したいので買うことに決めたのである。整地して家を建てるための土地ではないので、価格は今の家のある土地よりはるかに安いのだが、山の上の極めて変な傾斜のついた土地だから、高いと言えば高い。

この土地を買ったからといって、広大ではないから、そのまた南側の土地に家を建てられたらやはりそれなりに鬱陶しいはずで、とりあえず今の家の真ん前に建てられるよりは少しはましというだけだ。投機的な価値もない。単なる自己満足。目立たない花をつけるドウダンが数本と白樺の大木が2本。めぼしい木もない。お金は… ない。思慮したあげく、無思慮なことをする、と我ながら思う。

ちょうど5年前の今日、山の家が完成し引き渡された。この5年で標高1249mの気温も上がった。5年前には見なかったカラスが時折やってくる。まだ蚊はいないが、5年前にはいなかったという甲斐大泉駅前には蚊が出はじめたという。地球温暖化は山でも確実に進んでいる。

●人生のつまずき方 〜ある人生へのメッセージ〜

長いこと生きてくると人生のあらゆる場面でつまずいたことを様々な思いで振り返ることがある。いるわけはないと思うが順風満帆の人生で一度もつまずいたことがないと思っている人もいるかもしれない。そういう人のそういう人生はそれはそれでいい。

普通の人はそれなりに何度かつまずいてまた立ちあがって歩き出すことを繰り返している。人生の形に与えられたものはなく、ひとりひとりみな違い、それでも同じくらいの回数転んでは起きる人生を繰り返しているはず。大事なことはつまずいたことを悔やまぬこと。性格的に一番悔やむタイプの私がいうのもおかしいけれど、悔やんだところで何もはじまらない。時計の針は悔やんでいようが立ちあがろうともがいていようが着実に進んでいる。じたばたして泣き言を言っている暇はない。人間、どんなときだって生きている限り腹は減るし、排泄もしないわけにいかない。人生で最大の危機だ、と思っているときにトイレで座っている主人公を描いた小説だの劇だの見たことはないが、泣きながらだってトイレで用を足し、飯を食う。

上手につまずいてすぱっと立ちあがって新しい世界へ転進していくなんてことはまずない。つまずいたら痛いのを我慢して傷口を気にしながら、格好悪くてもなんでもよたよたと進みだすしかない。大事なのはそこで今のよたよたが生涯のキズだというような否定的なとらえ方をしないことだ。格好悪い自分の姿を十分知りつつ、けれどもそれが今の自分であることを認め、堂々と正しいと信じる道を探ることだ。捨て鉢になったり、悪事に走ったり、格好の悪さを増幅して開き直る輩が一番いけない。つまずいたときこそ次の一歩が本当に格好いい人生をキメるチャンスなのだ。

●台風一過の山

のろのろとなめるようにして上陸して日本列島を北上していった台風9号が過ぎ去った夜、半分興味津々で出かけていった。観光道路から、ペンションや山荘が建ち並ぶ横道に入ってしばらくは台風の跡を見つけることができないくらい平穏できれいな道が続いていた。ところが一歩林道に入ると唐松の枝や葉が道に積もり、道路に飛び出す形で倒れた灌木などがある。舗装された林道からオフロードに入ると木々の堆積に加えて、降水が削り取った自然の水路が川のようにできている。我が家の前の道に入る手前の山の斜面には排水溝のような溝がえぐられていて、車の太いタイヤがはまりそうなくらいになっている。ただ、庭や周辺の木々が倒れたり折れたりしているのじゃないかと心配していたのだが、幸い小枝がたくさん散らばっている程度だった。

土曜の朝、周囲を見て歩くと月見草があちらこちらに黄色い花をつけ、ススキの穂が開いていた。赤トンボも何匹か飛んでいるのを見かけた。気温は15℃前後で寒いくらい。今回も寝てばかりの2日間だった。ブログに書いたように起きている間はずっと三大テノールのCDを大音量でかけていた。テノール界の杉様ドミンゴ、泣き出しそうな優男のカレーラス、大泥棒の親玉のようなパヴァロッティ、演出とはいえ彼らが羽目を外して楽しんだ(楽しんでいるようにみえた)「オー・ソレ・ミオ」を一緒に口ずさみながら季節の変わり目を心と体で感じた。

●iMacの末期治療

先月の終わりに山から戻って、Macの電源ボタンを押すとスイッチが入らない。ケーブル類を調べてみると電源用のケーブルが抜けかけている。掃除でもしたのかと差し直し、電源を入れる。前回異常終了のため自動で修復ソフトが動き出した。検査終了後、メールを開こうとすると何年も前にシェアウェアで買った、今はもうなくなっているメーラーが警告をだす:「試用期間を終了したためご購入の上シリアルナンバーを入れてください」というような文句。変だなと思ってシステムをいろいろと調べていると、時計が1907年に戻っている。100年前に戻ったということなのだが、よく意味がわからない。100年分時間を戻すとメーラーは普通に動いた。メールの確認が終わって電源を落とそうと「システム終了」を選択するとそのまま固まった。そうか、こういう状態になって誰かがどうしていいかわからなくなり、思いあまったあげくケーブルを引き抜くという壮挙に出たわけだ。

私はそういう恐ろしい真似はせず、側面に隠れたようにある小さな再起動ボタンをおし、alt+コマンド+P+Rを押し続ける。困ったときのpramクリア。そしてコントロールパネルから拡張機能マネージャを開き、一番基本の拡張機能だけに戻し、再起動… と思ったが、再起動を選んだとたんに固まった。仕方なしにもう一度再起動ボタンで強制終了をかける。拡張機能が減って、可愛いリングノート状のウィンドウが消え、手書き風のアイコン類もデフォルト状態に戻っている。そして、今度はすぐにシステム終了を選択する… が、また固まる。だんだん最初にケーブルを抜いた犯人と同じような心境になってくる。とりあえず電源ボタンを長押しして強制終了して寝た。その後もずっとそういう状態だったが、あちこちのシステムを少しずつ試しながらいじくって1週間以上かかってようやく普通に終了するようになった。レトロなソフトをいじっている限り(たとえばこのホームページ作成・FTPソフトのようなOSのバージョンに合ったソフト)今のところ動いている。もとよりどんどん進化しているインターネットの世界は古いブラウザでは見られないところが多く、配信される動画や音楽もQuick Time自体のバージョンが古すぎて見ることはできない。

娘らは(主にA乃だが)新しいMacBookを買おうよ、といっている。私が衝動買いするモノたちよりも確かに安い。そろそろMacOSも次の世代に入ろうとしているようで、今のOSはたぶん一番いい安定した状態だろう。新しいOSが嫌いな私はいつも世代末期のOSを買ってきた。たぶん心配しているほどに新しいマシンへの移行は難しくなくスムーズに行くだろう。我が家はアカデミーパックを買えるし、インテルのCPUの載った今のMacはWindowsでも動く(そのあたりも何だかいやなんだが)。今のiMacを使っている私にはどんなマシンでも速く感じるだろう。でもなんかいやだな、と思う。Macがではない。コンピュータ自体がであり、コンピュータなしで生きていけない生き方が、だ。そう思いつつ、何度も同じことを繰り返し書いている私が、ほとんどの買い物をインターネットでし、銀行のお金もインターネットで動かし、こうしてくだくだと心の憂さのはけ口にインターネットを利用しているのだ。実に自分のありように困惑している。

●森の生活〜第2章へのプロローグ

仕事に追われる毎日のなかで、ものを考えるゆとりがなくなっている。ぼくの生活は実は森にあって、そこから長期間の労働者として出稼ぎに出てきている。先週は3日間森に戻ったがまた仕事で2週間町に下りてきている。窒息しそうな毎日を送っているのは山での本当の生活が待っているからで、耐えている今は森の暮らしをするためだ。だから仕事を中心に動いている現実は何一つぼくにとって本質的なものではなく、そこでものを考えることができないのもあたりまえだし、それはそれでかまわないのだ。とっとと仕事のための仮の生活を終えて、森に帰る日を待ち遠しく思い焦がれている。紅葉が遅い今年の山の木々がそれでも少しずつ黄ばんでいく様子を想像し、きりきりと寒い空気の中を驟雨のように舞い落ちてくる唐松の針葉を想像する。もう職場のことは考えないで、毎日のノルマをこなし、稼いだ金を懐に帰郷する出稼ぎ労働者やガストアルバイタの心境で、寝食と仕事の繰り返しがあと何日と数えて暮らす。だから、日本の政治家が何をしようと、自衛隊が何をしようと、世の中でどんな事件が起きようと気にもしないのだ。強制的に日本の国籍に組み込まれているけれど私はこの国を愛していないし、今後も愛することはない。私はすでに森の住人なのだから。

●インターネット時代の憂鬱

つい先日、春先に特注で鞄を作ってもらったHerzの新製品のショルダーバッグがまた欲しくなって、毎日HPを眺め、今度はグリーンがいいなあ、などと考えていた。すでに私の部屋には使用中の鞄が4つも転がっており、食堂にも1個いつでも持っていけるように椅子にかけてあり、いったい体一つのこの身にいくつ鞄が必要なんだという感じだった。世の中にはいろんなモノのマニアがおり、鞄フェチと比べたら私の持っている鞄の数などもののかずのうちにはいらないだろう。けれど私はそこまで裕福でもないし、手当たり次第買う勇気もない。万年筆も今現役は4本(M乃に2本やったので先頃まで6本あった。私用の4本のうち、職場に1本、山に1本置いてあるのでいつも鞄に入っているのは2本)と大したことはない。革の製品にしても、万年筆にしても現役で使おうと思っているものはちゃんと手入れがしてあって、このまま大事にすれば私の次の世代に引き継ぐことができる。

ところがパソコンなどの電子機器はあっという間に陳腐化し、世の中の方が進んでいくとどうにも対応しなくなる。今使っているiMac DVは発売されてすぐ買ったのだが、何年目になるだろうか、忘れてしまった。どこで買ったかも忘れてしまった。カラークラシックを買って以来、Macだけで4台、途中Libretto2台ともう1台Windowsノートを買ったから、PCだけで7台。これもPCフェチで新型を次々と追う人から比べたら少ない方かもしれない。そして、いよいよ新しいMacBookをカートに入れてしまった。こんなにデジタル化された世界に嫌気がさしているというのに、仕事でLANにつながったPCと特別な業務に特化されたオフコン(なんて言葉はまだあるのだろうか)の2台に振り回されているのに、家に帰ればまずMacの電源を入れる。メールを見るとショッピングニュースが届いている。もうすぐ、お歳暮の時期だから、メールがくるとすぐにデパートのサイトに行って、すでに登録された送り先にチェックを入れ、品物を選ぶ。最近は本屋をぶらついて出会い頭に本を買うことがなくなり、欲しい本は決まっているから、Amazonでワンクリックで買う。Moleskineのノートもギターの弦もCDもDVDも、大好きな革製品もみんなネットで買ってしまう。それでなくても町に出る時間がなく、買い物に行けば交通費がかかるのに、ネットだと町まで出ていく必要がない。早ければ中1日で届く。銀行もここ数年ほとんどいったことがない。お金の振り込みも、入金の確認もオンラインで済む。税金だってPay-easyで支払える。キャッシュを下ろすのはすべてコンビニエントストアのATM。一年中、真夜中でも手数料すらかからない。山に置いてある百科事典数十巻はもう古くてどうしようもないのだがたまに読みふけるが、出稼ぎに東京に出てきている間はウィキペディアで事足りる。まだ、お会いしたこともない方とインターネットでお知り合いになれる。それはそれは恐ろしい時代なのだ。山に帰れないときは山の家のデジタル写真が管理会社から送ってもらえる。車のデータを前の車からPCで管理するようになった。買ってから今までの燃費や途中の交換部品の時期などすべて入力してあるから、調べればすぐにわかる。1000枚近いCDの管理もしてあるので、モーツァルトの何番はうちにあるか、と尋ねられると、誰と誰の指揮、演奏のCDがある、と即座に検索できる。ローンの返済と残金もExcelが知らせてくれる。簡単な数式を入れれば、落ちる日にはちゃんと残金がへり、あと何回でこのローンは終わるとわかる。なんでもかんでもPCで自分の生活を管理し、楽をする。そういう暮らしに疑問を感じながら、それがもう当たり前になってしまっている。それが憂鬱でたまらないのだ。

上手に利用しているつもりで、総務省やメーカーやソフト開発会社や、ネットショップにうまく乗せられているのだ。それができないとなんだか手足がもがれたように思いこんでしまうのだ。近く届く、私にとって8台目のノートパソコンがこれまでたまっていたストレスを解消してくれると同時に別のストレスを与えるのだ。今の時代は実に黒か白かどっちにしたって憂鬱が色を変えてデジタル画像のドットを拡大したように身の回りに充満しており、私はそれに打ち勝つことができないのだ。

●FTPテスト

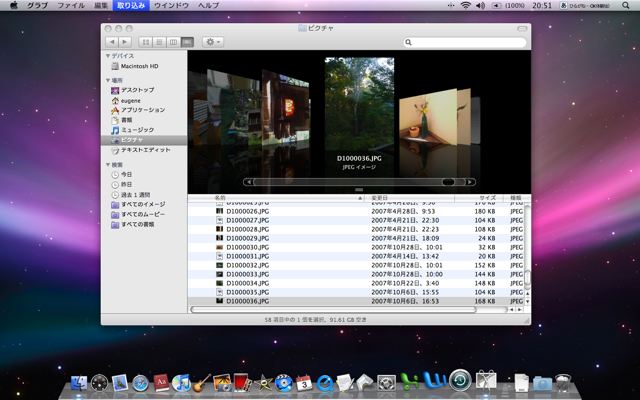

いくつかのHP作成ソフトの体験版をダウンロードして試してみたが、結局気に入ったものがなく(というよりも使い方がわからず)、仕方なしに、Macアプリの中のテキストエディットを使ってソースを書き直し、フリーウェアで見つけてきたFTPクライアントを使って、アップロードすることにした。さて、うまういくかどうか、前にほかのFTPクライアントを使ってテストしたときはだめだったが。とにかくたいした更新をするわけではないから、これでうまくいけばこのまま昔のようにエディタでHTMLファイルを書いてFTPする方法で通していくつもり。

それにしてもわれながらすごい執念だと思う。ほとんど数名のリピーターの人しか読んでいないページなのに。そもそもが情報と呼べるようなものがないHPの存在自体、おかしいのであって、ブログがあるのだから、そっちですべてを完結してしまえばいいのだが。いやいや個人のつくるHPなんてだいたいが自己満足のために作られているのだ。さて、いよいよFTPのテストをしてみるか。うまくいったらご喝采!

●二十歳のころ

25日に二十歳の誕生日を迎えたM乃が金曜の夕方に帰ってきた。簡単に夕食を済ませて、M乃も一緒に山へ帰る。いつもより早く東京を出発したので、金曜日のうちに森に着いた。ちょうど雨がやみ、薄い雲のかかって滲んだような満月が出ていた。ストーヴを焚き、みんな勝手なことをし始めた。私はMacBookからワイヤレスでiTuneから音をステレオに飛ばそうと試しだした(結局この試みはケーブルが合わずに失敗に終わった)。FERMATAはいつもの寝椅子をストーヴの前に移動して、一週間落ち着いて読めなかった新聞の束を広げ出す。M乃は水戸で練習してきた成果を聴かそうと私のギターを取り出している。そうやって夜も更けていった。

二十歳になったからといって急に何かが変わるわけではないから、M乃はいつもどおりのM乃だし、彼女を扱う私たちの目も変わるわけではない。正月を迎えるほどには新しい気分になるわけではない。それは他の娘らのときも同じだったし、私たちが二十歳になったときも変わらなかったはずだ。人生の節目だとか大人としての自覚だとか、成人式のスピーチでわかったようなわからぬようなことをいう来賓の言葉は、個々の成人の人生とは無関係で無意味だ。年齢というのは不思議なもので、体や考え方に少しずつ変化が生じていても、個人の意識の中に年齢の意識はない。私は50数年間生きてきて、いらぬ知識や要領が身についたけれど、まだ二十歳のころの自分のままの思考回路でものを考えている。時代や周囲の環境がどんどん変化しても、その中で生きている自分はいつまでも自分以外ではありえない。それほど容易に人間の心は変わらない。変わっていくのは肉体だけだ。

M乃にとっての二十歳は20年間の人生が経過したということを示すだけだ。社会的な通念で言われるような「重い責任」が二十歳を境に生じてくるのは単なる制度の話で、これまでだって責任はあったし、これで親の私たちの責任が消えるわけでもない。制度化された二十歳ではなく、20年間生きてきて、さまざまな出来事が待っている夢多き二十歳を楽しんでほしい。そうやって私たちも二十歳のころを通り過ぎてきたのだから。

●大嘘つきな私

新しいOSは怖いから嫌だ、などと言っていたのはほんの少し前のこと。なのにMacOSX Leopardが届いているのを山から戻って見つけたら、もうインストールしないわけにはいかなくなった。いくらもデータは入っていないからバックアップはすぐに終わったが、インストール前にHDDの状態をFirstAidで検査してみるとボリュームにいくつかの異常があり、修復の必要があった。FTPやHP作成ソフトをフリーウェアや体験版を含め、入れたり出したりしていたからかどうか、そのくらいしか原因は思いつかないのだが、CDで起動して修復した。その後、一応説明書を読み、インターネットでインストールした人の情報を読み(とりあえず2件しかなかった)、大丈夫だろうということで、インストールを始めた。画面を見ながら待っていると長くて気が狂いそうになってきたので、今回はちょっと立派なリーフレット(中身は取扱説明書ではない、新機能紹介の簡単なものだが、MacBookに入ってきた説明書がただの紙切れの束だったので、今度はずいぶん立派に感じた)が入っていたので読んでいたら無事インストールが終わった。

バックアップしておいたファイルも、入れてあったソフトも全部そのままの状態で、ドックとファインダーが変わった。便利かどうかはまだわからない。使い道もよくわからないが、そのうちネットなどに情報が出てくるだろう。外付けのHDDを買って接続すればバックアップが定期的にとれ、簡単に復元ができる「TimeMachine」というのが便利そうだ。

また2時になってしまった。早く寝ないと明日起きられない!

●慣れる

毎日毎日夜遅くまでMacと遊んでいるからでもあるがもう新しい環境に慣れてきてしまった。IEよりもはるかに軽いSafariは快適だし、iTuneで何枚も入れたCDデータを聴きながら、他のことをしている。ディスプレイがスピーカになっているからBGMとして音楽を聴く分にはちょうどいい。本格的にいい音で聴きたければAirMacとステレオをつないでワイヤレスで飛ばせばいい。エディタでやるHPの更新作業もとりあえず今のところ不便は感じていない。凝った新しいページを作ろうと思ったら、もう一度新しいHTMLを勉強し直さなくてはならないが、もうそこまでする気はない。新しい「ことえり」はだいぶ賢くなっていて、Atokとの差はかなり縮まっている。Atokの体験版があと20日で切れるから、たぶんその少し前に製品版を買うことにはなるだろう。私はこれまでWindowsのときもiMacのときもPalmのときもAtok製品版のユーザだったから安く買えるし。

Tigerを使ったのは1週間くらいで十分理解しないうちに、すぐにupdateしてしまったLeopardにも慣れた。ジョブス曰く300以上の新機能というが、それほど変わった気がしない。ファインダのCover Flowは面白いがうっとうしくなくもなくもない。昔からアイコン表示が好きでなく、リスト表示をしていたから、ファイルの中身が見えるのは面白いだけで結局はファイル名を見て作業している。Dockの表示がLeopardになって変わったのはなかなか便利で、エイリアスをデスクトップ上にいっぱい並べるということがなくなって、今はデスクトップ上に一個もアイコンはない。こればかりはWindowsに負けていると思っていたマウスの右クリックもできるようになっている。それもマウスに右左の割れ目がない!のにである。新しいものに飛びつきだすとそれに凝るのだが、古い環境から抜け出して新しい環境に入っていくことに腰が重い私にとって、今回の変化は仕事に倦んでいる毎日にちょっとだけ刺激を与えてくれた。

混迷する政治や愚かな人心。こういう世の中の風にもトゲトゲをいっぱい感じつつそのうち慣れてきてしまう…のだろうか。

●疲れと悲しみの関係

疲れて疲れて疲れ切っている。年老いてきたからだけではない。運動不足のためだけでもない。たぶん、嫌な仕事がデスクトップからこぼれ落ちそうになっているからだ。今始まったことではない仕事嫌いはもはやどうしようもないが、たぶんそれだけでもない。身の回りに疲れる要素はあまりない。音楽を聴きに都会に出かけることがしんどいのは確かだが、これは応分の見返りがあり、むしろリフレッシュさせてくれる。だから、理由はもっと別のところにあるはずだ。でも、特定できない。病気のサインも出ていない(と思う)。この1年間でウェストが10cm、体重が8kg増えたのは原因の一つかもしれない。たぶん違うが…。

疲労感はなぜか心を悲しくさせる。鬱かな、と思うのはたいてい悲しくてたまらなくなっているときだ。Macはひととき私の心に再び明かりを点してくれたし、いまだってこうして、面倒くさいエディタを立ち上げてHTMLを書いていることが楽しくなくはない。楽しくなくはないと感じていることをしながら、心楽しまぬ現状について書いている矛盾もなかなか興味ある心理ではある。世の中への不満や怒りや心配は常に心中に満ちているが、それも直接の原因ではないように思う。疲れていると感じるのは自分の体なのか心なのか両方なのかわからないが、疲れても疲れてもランニングをして逆に疲れの果てにくる爽快さを味わっていたころを思い出すと、今は疲れるとすぐに体に染みついたゼッケンを外してリタイアしたくなる。じゃあ、また走り出せばいいじゃないかとこの数日のうちに1,2回思ったことも確かだし、走る格好をしていないのに、それに走るような状況でもないのに、急に100mくらい7分/kmくらいのペースで走ったこともある。すぐに息が上がり、歩き出しても心臓の激しい脈動が止まらない。100Kマラソンを何度か走った人間だったなんで自分でも信じられない。その一方でちょっとトレーニングしたらフルマラソンくらいは走れそうな幻想だけは持っている。ありとあらゆることごとを自分の意志でなくしながら、そのことで疲れ果て、そして悲しくて悲しくてたまらなくなっている。

●森の生活とインターネット

森に帰ってきたらテレビは見ない、パソコンもしない…と心に決めていたのに、MacBookになったら持ち込むのがあたりまえになってしまった。2002年の夏の、引き渡しの最初から持ってきているsystem7のColorClassicはまだちゃんと動くが、なにもできない「置物」だから、それは別として山にまできてキーボードを叩くようになってしまったのは今回から。今のところ、最近忙しくてつけていない車のデータや音楽をAirMacに飛ばしてステレオで聴くという程度の使い方しかしていない。第一インターネットが使える外的環境が全くないのだ。

すでにこの地に定住しておられる方にお話を聞くと、ケーブルテレビ局のケーブルを利用しているという。「ここで暮らすならインターネットは必須でしょう」とその方に言われた。私もそう思う。携帯電話でインターネットサイトを回ることもできなくはないし、現に山からインターネットサイトにつないで買い物をしたこともある。いつかはもっと快適にできるようになるだろうが、今のところ携帯でのネットサーフィンはすこぶる面倒で具合が悪い。銀行口座のお金を動かそうと提携銀行につないで何度か電波が切れるうちに、オンラインカードが無効になってしまったことがあった。そういうわけでこの山の家でネットが繋げる方法を調べだした。ケーブルテレビの配線は私の家よりかなり下までしか来ておらず、引き込んでくるのに費用がかかりそうだ。テレビは見る気がないのでインターネットサイト回線だけでいいのだがそうもいかず、まずケーブルテレビの回線は敷かなくていけないらしい。ADSLは収集局が村にもあって不可能ではなさそうだが電話回線がここまで来ていない。これもどうやって引っ張ってくるのかわからない。

だから、すぐにもインターネット開通というわけにはいかない。管理会社に尋ねたら、やっぱり難しそうな、あるいはそれなりの費用がかかりそうな答えだった。とりあえず、会社の無線LANのパスワードを教えてあげるから、昼間は会社に来て、会社が閉まっても会社脇の駐車場でいつでもインターネットはできますよ、といってくれた。この方法を使えば用件のあるときだけ、駅前の管理会社まで下りていけばインターネットはできることになる。ところが今のコンピュータは常にインターネット接続をしていることを前提としたOSで、CDを入れればタイトルや曲目を裏でとってきてくれるし、ヘルプもちょっと込み入ったことを調べようとしたり、動画で見ようとしたりすると裏からアップルサイトにつなごうとする。愛用しているガジェットの天気予報も、辞書もサイトと連動している。

このひと月で一気に冬の姿に変わってしまった寂しい森の木々を眺めていると、そもそもデジタル化社会から離れてこういう「僻地」で社会から自ら逃避して生きようと思っていた当初の心意気がしぼんできているのがわかる。昨日の昼間、初めてカモシカが至近距離の林のなかをゆっくりと歩いているのを見た。これまで何度か出会っているのはニホンジカでカモシカとは科が違う。両方とも偶蹄目だが、カモシカはウシ科、ニホンジカはシカ科なのだ。だから、ひとが近づいてもニホンジカたちのようにくるりと背を向けて谷間へ駆け下りて消えてしまうというようなことはなく、枯れ葉をざくざくと踏みしめながらどこかへ消えていった。カメラを持って外に飛び出したときはもう姿がなく、追跡すると目には見えないが近くの森の中をざくざくと歩いている音だけがする。この自然のなかで暮らす楽しみはカマドウマ騒動も同様、まだまだたくさん残されている。なのにインターネットで目に見えない外部と交信する必要があるのだろうか、と思ってみたりもしている。

●今お気に入り〜ギタリスト

古いiMacでは見ることができなかったYouTubeにはまっている。他にGoogleの航空写真mapも古いiMacでは見ることができず、ずいぶんと楽しいことを逃していたんだなと思う。

そのYouTubeで見つけたのがTommy Emmanuelというアコースティックギタリスト。他にもびっくりするくらいうまいギタリストはいるが、彼は超絶技巧をにこにこしながら楽しそうに弾く。CDを買おうかと思ったけれど彼の本領はライブで、映像つきでないと楽しくない。音だけ聴いていると一人で弾いているとは思えないし、気持ちよく聴き終えてしまうだけになりそうだ。それが、絵と一緒だとほら、こんなにすごい。

ちなみにTommy Emmanuelは1955.5.31、オーストラリア生まれ。私より一つ年下だ。こういうのを見てしまうとちょっと自分でギターを弾くのが嫌になってしまう… その一方で、「anji」を一生懸命弾いているアマチュアギタリストの映像を見ていると思わず「勝ったぁ!」と思ってしまうこともしばしばだけれど。

●体と脳のはたらき

疲れが嵩じて腰痛がひどくなり、よちよちと職場の中を歩いていたが、もう耐えられなくて休暇を出した。疲れと悲しみについて少し前に書いた。疲れてくるとなぜか悲しくなる。心がゆとりを失ってささいなことがらにつまずき、つまずいた原因と、そんな他愛もないことでつまずく自分が悲しくなってくる。

ところが、疲れは体の中に蓄積していくもので、疲労が限界に近づくと容易に恢復しなくなってくる。山まで車を飛ばすことも腰に悪いのはわかっているのだが、山の空気を吸って一晩寝て、翌日も音楽を聴いたり、本を読んだりを繰り返しながらうとうととし続け、体を長くして風呂につかっているうちに曲がっていた腰が伸びてきた。どこかにまだ不発弾がかくれているような感じはするものの平静な体調に心が安らいでいく。しかし、50年以上酷使してきた体に可塑性はあまりなく、月曜日に仕事に出て、パソコンの前に座ってキーを打ち出すとすぐにまた腰がかたく凝り固まっていくのがわかった。

体の痛みは悲しみという〈感情〉をこえて、脳の働き自体を鈍らせる。今、何をしなくてはならないのか、どこに注意力を向けて、どういう方向にもっていくの一番よいか、というようなほんのちょっと複雑な思考ができなくなる。形而上的な思考力は当然なくなる。「走ることは生きること」と海の向こうから声が聞こえてきた。「脳を走らせていたい」と書かれたその言葉が私に向けられた言葉のように感じる。

脳を走らせるためには体をまず癒すことが必要だ。ゆっくりとお風呂に入って、暖かくして今日は寝ていよう。

●Yummy FTPを買う

気に入ったホームページ作成ソフトがなく、というより新たなソフトを使いだす心と頭の余裕がなく、一番最初にホームページを作ったときのやり方に戻った話は前にも書いた。テキストエディタでHTMLファイルを書いて、FTPソフトでリモートサイトにファイル転送する。ただそれだけのことなのだが、Windowsと違ってフリーのFTPソフトがすっかり減ってしまった。いくつか使ってみたが使い方がよくわからずにあきらめて、シェアウェアのTrial versionを使っていた。日本語化されたFetchにもひかれたが、使ってみて一番すんなり入れたYummy FTPというソフトにした。どこがどういいというわけではないが、古いiMacで使っていたDreamweaverでFTPするときと操作感も見た目も同じだったし、動作が非常に速かった。そのYummy FTPの試用期間が過ぎ、HPの更新ができなかくなった。これが結構高くて3000円ちょっとした。アメリカなどの外国の業者との間でカード取引をしたことは何度かある。国内でもカード番号を業者に知らせることは躊躇するが外国だと特に気がすすまない手続ではある。それでも他にどうしてもこれでよしとするソフトがなかったのでシェアをカードで支払った。

というわけで、このように無事更新ができるようになった。そろそろ新年のindexファイルへの切り替えのために、Monologueの07下半期版を作っておかないとならない。時系列を反対にしていく作業だから、Dreamweaverでも面倒だった。テキストエディタでやるほうがむしろ簡単かもしれない。今度の三連休にのんびりとやろう。

●年末に思うこと

55歳の1年間が終わろうとしている。テレビはもう年末特番に入っており、とくに観たいものもないし、新年は新年で今年のうちに撮った新春特番が続くだけ。子らは紅白が観たいかもしれないが、山で過ごす年末年始は初めてではないから、もうあきらめている。本を読むか、散歩をするか、音楽を聴くか、自分で演奏するか、そんなところしかすることがない。そういう世の中の塵芥から逃れた生活の良さに合った生き方を毎年のように模索する。

政治や経済の不健全さを見せつけられてきたこの一年だったが、そんなことをすっかり忘れて、青臭い哲学にしがみつく。新しい年へ向けての抱負もないし、大きな夢もない。とにかく、自分らしく生きて行けたらいいな、と思う。今年はどうだったかといえば、たぶん自分らしく生きてきたと思う。夏前に念願だった坊主頭にした。もとよりない髪の毛を短くしただけのことで、どうということはないけれど、なければないなりに結構気にしてはいたわけで、少なくとも今は髪の毛のことで気を煩わすことはなくなった。一番の変化だし、一番の収穫だったと思うが、そうだとすれば実に他愛のない「生き方」の追求だ。でも、現実なんてそんなものだと思う。たぶん来年ものらりくらりとそんな他愛もない生き方を続けていくにちがいない。

●自分の歳もわからなくなる…

「55歳の1年間が終わろうとしている」と今年最後のつもりで書いたMonologue。間違いだった。明らかに(1つは)間違えている、と気づいたのは今日大晦日に家族で来年の歳を話しているときだった。ところが1歳弱年下のFERMATAは「私は今度の誕生日で53歳になる」と言い張る。ずいぶん図々しいなと思っていたら、家族中から「お父さんは今53歳で来年のお誕生日で54歳になるのっ!」と言われた。

いろいろと娘らの歳を基準に説明されても、にわかに信じがたい。なぜなら私はこの1年間、自分が54歳だと信じ切って生きてきたからだ。早速Excelを起ち上げて年齢計算の式を入れて歳を計算してみた。たしかに今はまだ53歳だ。なぜなんだろう? いつから間違えていたんだろう? 年末も大晦日になって、歳を一つ得した気になっている。呆けて得することもあるのか。

この更新は管理会社の無線LANを使わせてもらって行っている。駐車場の片隅に止めた車の中でHPの更新ができるのだから、山の家まで回線を引く必要はなくなった。

All Rights Reserved, Copyright EUGENE 2007